这位深耕测绘地理信息领域近70年的科学家,是中国地图学与地理信息工程领域的奠基人之一。从手绘地图到数字地图,从传统制图到地理信息系统,他亲历并推动了中国地图学的完整转型。在第二届中国测绘地理信息大会的间隙,王院士与记者展开了一场关于地图、国家与文明的深度对话。

王家耀院士接受新华网采访。记者刘军摄

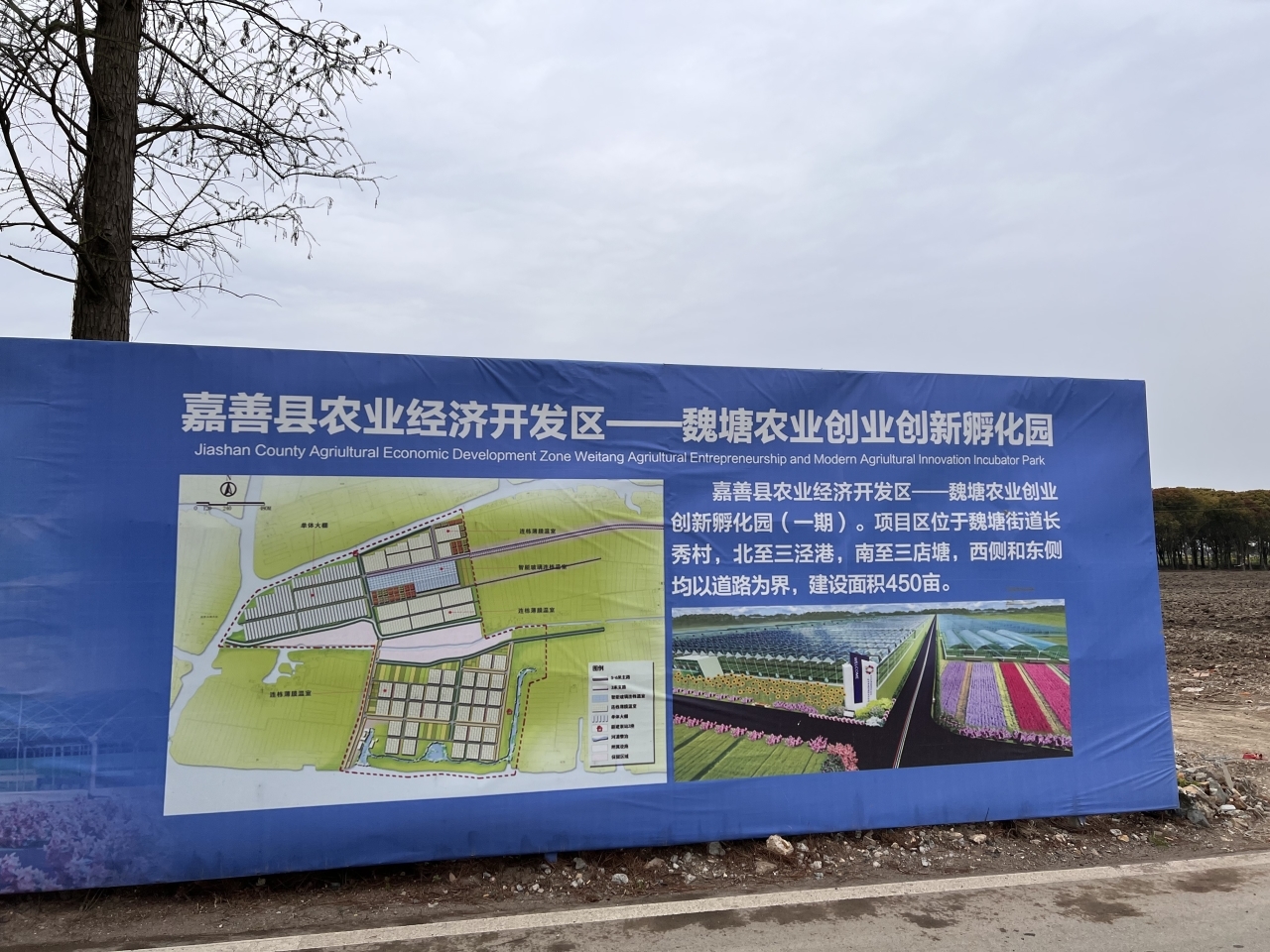

(资料图)

(资料图)

“地图不仅是一门科学,更是一个国家主权的象征,是民族记忆的生动见证。”这是王院士开场的第一句话。

地图上的国家记忆——主权与文明的双重象征

“每个国家都有自己的版图,每个国家都有维护领土完整和主权的责任。”王院士说。

这位毕生与地图打交道的科学家,对地图的理解早已超越了技术层面。“历史上留存下来的文献与地图,正是一个国家版图疆域最有力的证明。”他缓缓道来,声音里透着岁月沉淀的厚重。

王院士进一步阐释了历史底气的来源:“不是凭主观想象说话,而是凭自古以来的文献和地图。我们最早发现、最早命名、最早实施管辖——这三条,就是历史的底气,也是确凿的证据。”每说一个“最早”,他的语气就加重一分,眼神中闪烁着坚定的光芒。

在王家耀看来,地图不仅记录国家的变迁,更承载着民族的集体记忆。“我们有四五千年的文明史,地图也有相伴而来的历史。那是多少辈科学家努力的结果,是我们文化自信的根基。”说到这里,他的目光笃定而严肃,仿佛穿越时空,看到了历代地图学家伏案绘图的背影。

王院士特别系统地阐述了地图文化的三种存在形态:“基础地图是国家的‘底图’,反映不同时期、不同地域的文化特点;文化地图以地图形式反映民族、人口、语言、宗教等文化要素;而地图文化创意产品则展现了地图的艺术性。”

“这三种形态相辅相成,缺一不可。”他强调道,“我们不能只重视一种,忽视另一种。地图既是科学的,也是文化的,更是精神的。”这番话不仅展现了一位科学家的专业素养,更流露出一位文化传承者的深切情怀。

科学精神的传承——从手绘时代到数字纪元

作为中国地图学现代化进程的亲历者和推动者,王家耀对制图技术的变革有着深刻体会。“我们过去一本地图集要做五六年,现在一两年就完成了。”对比今昔,他既感慨技术发展带来的变革,更坚守着不变的科学精神。

王家耀院士接受新华网采访。记者刘军摄

“技术先进了,制图更精细了,生产周期缩短了,减少了人工劳动,但它不影响地图文化的内涵。”王院士的这番话,道出了技术在变、精神不变的深刻哲理。

谈到制图工作的核心要求时,他神色格外认真:“我们在制图过程中形成了八个字:认真、细致、准确、及时。”接着,他逐一阐释:“认真,不能马虎;要细致,那一点一线都要把握到位;还要准确,差之毫厘就失之千里;要及时,要把地理世界的变化及时反映到地图上。”

这八个字,凝聚了他近70年科研生涯的心得,也是从手绘时代到数字时代始终不变的科学操守。

当话题转到历史地理学研究时,王院士的语气更加凝重。针对今年引发学界巨大争议的“尕日塘秦刻石”,他表达了明确的态度:“一定要用事实说话,不能凭想象。对社会上的一些历史问题做论断时,总是要有东西来做证据的,不能凭空想象下结论。”

他以郑和下西洋是否到过美洲为例,进一步说明科学判断的重要性:“比如郑和下西洋到底到过美洲没有?从历史文献、当时我们国家航海的整个技术水平和造船能力来看,绝大多数研究者认为郑和没有到过美洲。我们不能因为没有事实依据就随便做结论。”

“一定要坚持马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的观点来判断,来做结论。”王院士坚定地说。

文明的接力——让地图文明代代相传

尽管年近90,王家耀院士依然活跃在科研和教学一线。对地图知识的普及和传承,他怀着深深的忧思与强烈的责任感。

“我觉得我们这方面做了些工作,但还做得不够。”谈到国家版图知识科普,王院士的语气中带着紧迫感,“全国的测绘科学家们都有这个责任。”

他详细介绍了目前的科普工作成效:“通过测绘法宣传日进行宣传,也要功夫下在平常,搞一些科普,让老百姓都懂。”以河南为例,他说道:“我们这些年来从小学开始就讲地图的重要性,小学、中学都在做。我们还正在筹建一个大型的地图博物馆。”

王院士特别强调科普工作要从基础抓起:“这个工作一定要从娃娃抓起,从小学生抓起。所以我多次建议,我们要动员广大科技工作者走到科普第一线。”

对于科普工作,王家耀有着独到而深刻的理解:“你的报告可能做的水平很高,但科普不一定讲得很好。关键是怎么让老百姓听懂。科学的精神不是一个抽象的概念。”这番话,道出了科学普及的真谛。

谈到正在筹建的地图博物馆,王院士眼中闪着期待的光芒:“建设地图博物馆有三个意义:一是宣扬科学家精神;二是让社会大众都了解我们国家的版图;三是要从娃娃抓起。”

说到这里,他的语气变得深沉:“我有时候真的担心,过多少年以后,我们的后人凭什么来研究我们这时代的地理世界呢?凭什么?没有地图了,你没有证据啊。有的人不了解地图有啥用,它是一种文化的传承,文化是有精神的,也是有物质的。”

面对数字化时代的全面来临,王院士对地图学的发展有着深刻地思考。他详细解释道:“不同时期、不同地图上各个要素的表达,所存在的文化它是不一样的。从古希腊的爱琴海文明到埃及的尼罗海流域文明,往东走是古巴比伦的两河流域文明和印度流域文明,再往东边走是中国的黄河流域文明。不同地域的文化在地图上都可以找出特点来。”

对于技术创新,王院士持开放而理性的态度:“不同时期、不同地域的制图技术手段在变化,制作地图的科学性更强了、精度更高了,减少了人工劳动,生产周期也短了。但是,它不影响地图文化的内涵。”

他特别支持各地开展历史地图集和文化地图集的编制工作:“我们现在一再强调支持各地搞历史地图集、搞文化地图集,就是文化传承的问题。

“地图是一个国家主权的象征呐。”这句话在采访中被王院士多次提及,简单朴实却振聋发聩。它不仅是对地图本质的精辟概括,更是一位老科学家毕生坚守的信念。

从手绘地图到数字制图,从科学研究到科普教育,王家耀用70年的科研生涯诠释着“让地图说话,让历史做证”的执着追求。在他的身上,我们看到的不仅是一位科学家的专业精神,更是一种深沉的家国情怀和责任担当。

“文化传承非常重要。”采访最后,王院士的这句深情告白,久久回荡在空气中。

在数字化浪潮席卷各行各业的今天,这位耄耋老人用他一生的坚守告诉我们:地图,不仅是地理信息的载体,更是国家主权的象征、文明传承的见证。每一幅地图背后,不仅有着山川河流的走向,更有着自己对文明的认知与守望。

这种穿越时空的文明守望,正是地图给予中国人最深沉的自豪底气。而像王家耀这样的科学家,就是这种底气的守护者和传承者。(程浩然对本文亦有贡献)

-

概念动态|闽东电力新增“污水处理”概念2025年11月12日,闽东电力(000993)新增“污水处理”概念。据同花顺数

概念动态|闽东电力新增“污水处理”概念2025年11月12日,闽东电力(000993)新增“污水处理”概念。据同花顺数 -

视讯!【异动提醒】天际股份(002759)11月12日14点0分创60日新高证券之星11月12日盘中消息,天际股份(002759)14点0分股价创60日新高

视讯!【异动提醒】天际股份(002759)11月12日14点0分创60日新高证券之星11月12日盘中消息,天际股份(002759)14点0分股价创60日新高 -

每日短讯:英国金融时报:Meta首席人工智能科学家Yann LeCun计划离开该公司英国金融时报:Meta首席人工智能科学家YannLeCun计划离开该公司

每日短讯:英国金融时报:Meta首席人工智能科学家Yann LeCun计划离开该公司英国金融时报:Meta首席人工智能科学家YannLeCun计划离开该公司 -

兰州一道路施工倒计时从4天变28天,被调侃“反方向的钟”,回应:线路复杂调整方案_焦点热议近日,网友反映,甘肃兰州城区一路上施工比较久了,现场张贴有施工倒计

兰州一道路施工倒计时从4天变28天,被调侃“反方向的钟”,回应:线路复杂调整方案_焦点热议近日,网友反映,甘肃兰州城区一路上施工比较久了,现场张贴有施工倒计 -

新华社消息丨美国会参议院就结束政府“停摆”达成一致社会(即时新闻)人权实践,联合国人权理事会,人的自由全面发展,中国式

新华社消息丨美国会参议院就结束政府“停摆”达成一致社会(即时新闻)人权实践,联合国人权理事会,人的自由全面发展,中国式

-

概念动态|闽东电力新增“污水处理”概念

2025-11-12 15:29:21

-

视讯!【异动提醒】天际股份(002759)11月12日14点0分创60日新高

2025-11-12 14:06:01

-

每日短讯:英国金融时报:Meta首席人工智能科学家Yann LeCun计划离开该公司

2025-11-11 20:25:39

-

兰州一道路施工倒计时从4天变28天,被调侃“反方向的钟”,回应:线路复杂调整方案_焦点热议

2025-11-11 10:07:37

-

新华社消息丨美国会参议院就结束政府“停摆”达成一致

2025-11-10 17:18:20