首先讲一下郑和是在什么历史背景下被派遣下西洋的

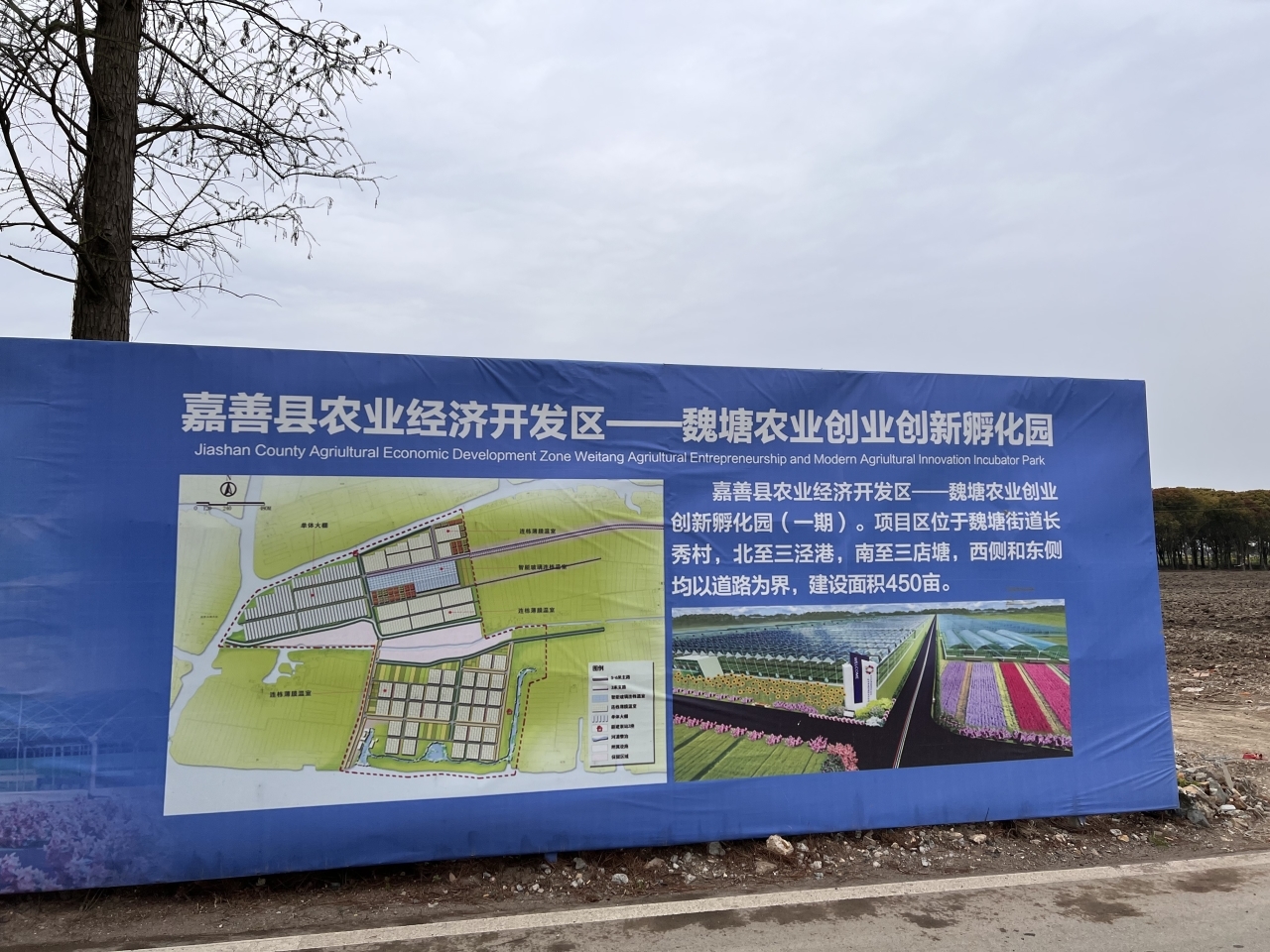

(资料图)

(资料图)

永乐三年,由于朱元璋的励精图治,各工业都有了长足的发展,至永乐年间,每年国家财政收入3000万两白银左右!元末,江南一带就有造船业。待到明初,除南京龙宝造船厂,苏州,镇江都有了官方造船厂。可以说,这为后来郑和下西洋打下了十足的基础。

下洋目的:

众所周知,在永乐元年,建文四年(1402年)。建文帝在靖难之变中失败,宫殿被烧。关于他的死,众说纷纭。永乐帝听到很多人说建文帝流亡海外,就委派郑和去寻找建文帝。这种说法在《明史》有记载。

还有的说只是为了“扬我国威”而下西洋。

据《明史·郑和传》记载,郑和下西洋乘坐的是44丈长,18丈宽的“大宝船”。

一根出土于当年造宝船的船坞的木尺表明一尺相当于31.3厘米,十尺为一丈,也就是说,“大宝船”有近138米之长。在郑和下西洋的船队中,有五种类型的船舶。第一种类型叫"宝船"。最大的宝船长四十四丈四尺,宽十八丈,载重量八百吨。这种船可容纳一二千人,是当时世界上最大的船只。它的体式巍然,巨无匹敌。它的铁舵,需要二,三百人才能举动。第二种叫"马船"。马船长三十七丈,宽十五丈。第三种叫"粮船"。它长二十八丈,宽十二丈。第四种叫"坐船",长二十四丈,宽九丈四尺。第五种叫"战船",长十八丈,宽六丈八尺。

可见,郑和所率领船队的船只,有的用于载货,有的用于运粮,有的用于作战,有的用于居住。分工细致,种类较多。我们可以说,郑和的船队是一支以宝船为主体,配合以协助船只组成的规模宏大的舰队。当时他们白天用指南针,晚上靠北斗星指路,技术可以说是世界第一。

郑和下西洋宣扬国威是一个原因;寻求共同反帖木儿帝国的国家是另一个主因;寻求海外贸易,建立朝贡体系也是一个原因。

因为朱棣派郑和六下西洋已经起到了宣扬国威的作用。其次,下西洋花销太大,无论是前期准备宝船还是后期的各国使者或国王带来的朝拜人群,都将是一笔不小的开支。最后也是最重要的就是,明朝时期,商人的社会地位仍然较低,虽发展海上贸易,但当时中国的本质还是小农经济,抑商仍然是最主要的。所以,最终中国的航海技术暂停在郑和时期。

寻找建文帝应该只是一项“附带任务”。

朱棣占领京都时确实没有找到建文帝,如果他放任建文帝逃走,朱棣帝位随时有威胁,因为全国大部分地方名义上还是属于建文帝的(而且朱棣尽管打着靖难的旗帜,仍缺乏了些名正言顺),所以学者猜测是为了寻找建文帝。

值得思考的是:

既然有技术,有经济背景,为什么下了七次就停了?为什么没有像哥伦布,麦哲伦一样开拓一个时代?

首先,这是一个由贵族和官僚统治的帝国,政府控制住了商人阶层,中国历史具有一种持续性,使其无法发生重大的制度转变,一直持续到1912年。中国商人缺乏社会地位,束缚了经济发展。体制结构没有向外拓展的动力,官僚也变得腐化,堕落,力量转向内部,使得丧失了对海洋的控制。

其次,理学在明朝封闭了思想,经验主义不断地增长着社会僵化的程度,压制着外界的独创性和新观念。直接削弱了新经济和新技术的作用。

最后,还由于贵族阶级的顽固势力,控制着乡村,城镇,占有土地,官职。土地和资本的稀缺使他们抬高租金和利率,是后来国家经济日渐衰落的罪魁祸首之一。

官僚和贵族的阶级局限性,使得整个国家把所有精力放在了内部斗争的身上,无暇顾及于向外扩张,导致了天朝迅速的黯然失色,落后于时代的步伐。

-

全球视讯!多省份水泥价格上调 “金九银十”旺季要来了?据中国水泥网市场跟踪调研,从7月底至8月15日,大概有11个省份水泥价格出现上涨,15个省份仍在下跌,5至6个省份处于企稳阶段。

全球视讯!多省份水泥价格上调 “金九银十”旺季要来了?据中国水泥网市场跟踪调研,从7月底至8月15日,大概有11个省份水泥价格出现上涨,15个省份仍在下跌,5至6个省份处于企稳阶段。 -

【环球聚看点】【财经分析】用在哪?怎么造?钙钛矿电池市场需警惕概念炒作多位业内人士告诉记者,钙钛矿电池目前市场关注度高,发展迅速,但存在炒作因素。在TOPCon(隧穿氧化钝化电池)、HJT(异质结...

【环球聚看点】【财经分析】用在哪?怎么造?钙钛矿电池市场需警惕概念炒作多位业内人士告诉记者,钙钛矿电池目前市场关注度高,发展迅速,但存在炒作因素。在TOPCon(隧穿氧化钝化电池)、HJT(异质结... -

视焦点讯!下周A股解禁市值逾千亿 中国电信占据半壁江山下周(8月22日至8月28日)一共有38家公司191 1亿股A股限售股解禁,解禁市值为1106 05亿元,环比增加56 13亿元。

视焦点讯!下周A股解禁市值逾千亿 中国电信占据半壁江山下周(8月22日至8月28日)一共有38家公司191 1亿股A股限售股解禁,解禁市值为1106 05亿元,环比增加56 13亿元。 -

世界简讯:我国自主研发的橇装天然气制氢装置投用从中国海油气电集团获悉,我国自主研发的橇装天然气制氢装置日前在佛燃能源明城综合能源站正式投用。该套装置满负荷条件下4 ...

世界简讯:我国自主研发的橇装天然气制氢装置投用从中国海油气电集团获悉,我国自主研发的橇装天然气制氢装置日前在佛燃能源明城综合能源站正式投用。该套装置满负荷条件下4 ... -

【环球聚看点】【环球财经】巴西圣保罗市20日起为3至4岁儿童接种科兴疫苗巴西圣保罗州圣保罗市20日开始为当地3至4岁儿童接种由北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠疫苗克尔来福。

【环球聚看点】【环球财经】巴西圣保罗市20日起为3至4岁儿童接种科兴疫苗巴西圣保罗州圣保罗市20日开始为当地3至4岁儿童接种由北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠疫苗克尔来福。

-

全球视讯!多省份水泥价格上调 “金九银十”旺季要来了?

2022-08-21 15:24:06

-

【环球聚看点】【财经分析】用在哪?怎么造?钙钛矿电池市场需警惕概念炒作

2022-08-21 15:22:42

-

视焦点讯!下周A股解禁市值逾千亿 中国电信占据半壁江山

2022-08-21 15:30:38

-

世界简讯:我国自主研发的橇装天然气制氢装置投用

2022-08-21 15:33:00

-

【环球聚看点】【环球财经】巴西圣保罗市20日起为3至4岁儿童接种科兴疫苗

2022-08-21 09:37:43